[Kleines Anekdötchen zwischendurch: Auf einem Rodeo wurde ich mehrmals von einem kleinen, schmächtigen Cowboypimpf mit Zahnlücke zum Tanz aufgefordert. Erst am folgenden Tag erfuhr ich durch eine Zeitschrift für Cowboys, dass dieser kleine Milchbubi der Cowboy-Champion des Jahres ist!]

.JPG)

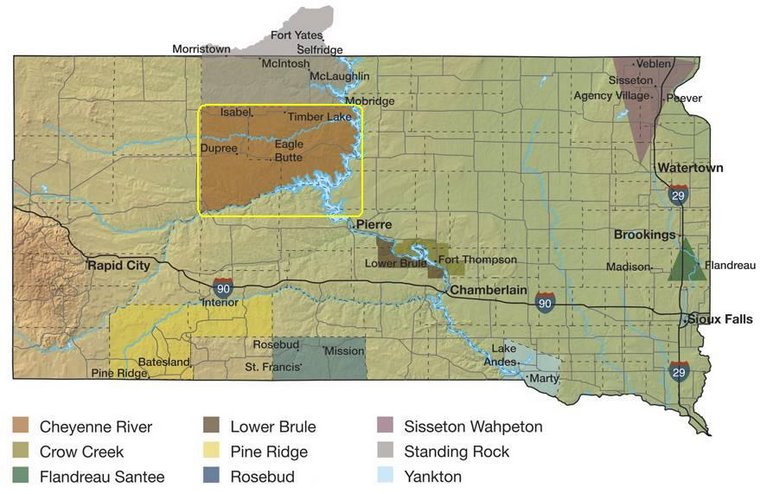

Aber nun zum Wesentlichen, nämlich den „Indianern“. Ihr brennt sicherlich alle darauf, zu erfahren, wie es im Reservat aussieht und zugeht und wie die Leute hier aussehen und abgehen. Viel kann ich Euch noch nicht erzählen, da ich noch nicht lange genug hier bin, um behaupten zu können, bereits einen richtigen Einblick zu haben. Aber für einen kleinen Anfang reicht es allemal. Die Frage ist nur: Wo soll ich anfangen? Okay, beginnen wir mit dem Reservat.

Stellt Euch die Prärie vor: Ein Nichts im Nirgendwo. Ihr fahrt mit dem Auto über den Highway und seht nichts als gelbes Gras und hier und da ein paar Rinder oder Schafe. Dann passiert Ihr vier rote Häuser, neben denen große, silberne Heucontainer stehen, die mich anfangs an Mini-Atomkraftwerke erinnert haben. Vor jedem Haus stehen mindestens zwei Picks Ups. (Diese großen Geländewagen mit Ladefläche fährt hier fast jeder. Selbst in Denver, Colorado, dominierten diese riesigen Alleskönner die Straßen.)

.JPG)

Aber verlassen wir nun die Hauptstraße und biegen wahllos ab in eine Nebenstraße. Hier gibt es drei Möglichkeiten: Entweder man erwischt ein Straße mit schicken, bunten Holzhäusern, oder man findet äußerst baufällige bunte Holzhäuser vor, oder aber so genannte Trailer (Wohncontainer) pflastern den Wegesrand. Bisher hatte ich die Straßen immer nur aus dem Autofenster heraus gesehen und war verblüfft, wie schön hier doch alles aussieht. Der naive Gedanke, dass es hier gar nicht so schlimm sein kann, wie ich immer dachte, löste sich jedoch gestern in Luft auf, als Kristina (die andere deutsche Volontärin) und ich ein kleines Mädchen zu Fuß nach Hause brachten. Die Gegend, in der sie lebt, kannte ich nur aus dem Auto. Doch aus der Nähe sieht das alles ganz anders aus: Die Häuser hatten teilweise noch nicht einmal eine Tür! (Manch einer ist hier im Winter schon an Erfrierungen gestorben…) Es war das pure Slum! Und wir standen mitten drin. Es dauerte nicht lange, bis wir von etwa zehn Kids umringt waren, die wir aus dem Main kannten. Und auf einmal sah ich die Kinder in einem anderen Licht: Diesmal standen sie nicht verdreckt und arm bekleidet im Main, sondern verdreckt und arm bekleidet in ihrer Wohngegend! Das Gefühl, das ich hatte und immer noch habe, kann ich nicht beschreiben. Man muss es erleben. Jedenfalls beschlossen die Kinder, uns zum LTM zu begleiten, sodass Kristina und ich von einer lauten Kinderschar umgarnt unsere Milch gekauft haben. Einige hatten wir zwischen den Regalen verloren und erst beim Verlassen des Supermarktes wieder gefunden: Sie saßen in elektrischen Rollstühlen, die am Eingang für gehbehinderte Menschen bereit stehen, und spielten damit Auto. ;-)

Es ist nicht schwer zu begreifen, dass die Kinder des Reservates keine große Chance haben auf ein besseres Leben. Die Ärzte, Feuerwehrleute und Polizisten hier sind zum größten Teil weiß, und sonst gibt es hier nicht viele Jobangebote. Die Prärie lebt von der Landwirtschaft, die ebenfalls hauptsächlich in den Händen der Weißen liegt. Die Arbeitslosenquote im Reservat liegt bei geschätzten 65 bis 85 %! Wie sollen die Kinder hier noch optimistisch sein, wenn sie in eine solche Armut hinein geboren werden?? Dabei gibt es unter den Main-Kindern einige sehr intelligente Köpfe. Doch gibt es leider kaum jemanden, der sie fördert… Den Eltern fehlt entweder das Geld, um ihren Nachwuchs ins College zu schicken, oder es ist ihnen egal, weil sie betrunken sind.

[“A smart Indian is a dangerous person, widely feared and ridiculed by Indians and non-Indians alike. […] We were Indian children who were expected to be stupid. […] As Indian children, we were expected to fail in the non-Indian world.” SHERMAN ALEXIE]

Ich muss offen gestehen, dass ich mir das Rez anders vorgestellt habe. Irgendwie staubiger, mit braunen Schotterwegen und braunen Holzhäusern, hinter denen sich eine Koppel mit ein, zwei Pferden befindet. Die Pferde sind Pick Ups, die Straßen geteert und die Gebäude bunt. Mir gefällt es hier, keine Frage. Es ist eine „saubere Armut“, wenn man das so ausdrücken darf. Nur selten sieht man hinter den Häusern die berühmten „Indianer-Müllhalden“: alte Autokarosserien, ausgediente Kühlschränke, etc.

Doch die Menschen sehen so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe: braune Haut, indianertypisches Gesicht und schwarzes Haar. Aber nur wenige Jungen und Männer tragen ihr Haar lang (außer die Älteren). Klamottenmäßig ist bei der jüngeren Generation der Hip Hop-Look angesagt: weite Baggy-Jeans, Baseball-Kappe und XXL-T-Shirt. Unter den Jugendlichen gibt es zwei Gangs: die Crips (blau) und die Bloods (rot), die man jeweils an ihrer Farbe erkennt. Inwiefern das eher ein Produkt jugendlicher Langeweile ist oder tragischer Ernst, kann ich noch nicht sagen.

Ich muss es zugeben: Ich verhalte mich auch nach fast drei Wochen noch immer äußerst romantisch und denke jedes Mal, wenn ich einen Indianer sehe (was ja hier nicht selten ist…): „Ooooh, wow, ein richtiger Indianer….!“

[“White people, no matter how smart, were too romantic about Indians. White people looked at the Grand Canyon, Niagara Falls, the full moon, newborn babies, and Indians with the same goofy sentimentalism.” SHERMAN ALEXIE]

Eins steht jedenfalls fest: Die Menschen hier sind überaus freundlich. Zur Begrüßung gibt’s nicht nur ein „Hi!“, sondern stets auch ein „How are you?“, und nicht selten wird man in ein Gespräch verwickelt. Ob im Supermarkt, auf der Straße oder beim Spendensammeln: Die Leute erzählen Geschichten, stellen Fragen und erzählen noch mehr Geschichten. Besonders hellhörig werden sie, wenn sie erfahren, dass man Deutsche ist. Denn entweder waren sie früher dort mit der Armee stationiert, oder aber sie haben deutsche Freunde oder Verwandte.

Natürlich gibt es auch unfreundliche oder gar rassistisch eingestellte Menschen hier. Nicht selten erleben wir es, dass die Eltern uns Volontäre keines Blickes würdigen, wenn sie ihre Kinder vom Main abholen. Beim Spendensammeln hat uns ein Indianer aus dem Auto heraus auf Lakota zugetextet, und ich glaube kaum, dass das freundliche Worte waren…

Womit wir beim nächsten Thema wären, der Sprache: Erst seit etwa drei, vier Jahren wird im Cheyenne River Sioux Reservat wieder Lakota (die Stammessprache der Sioux-Indianer) an den Schulen unterrichtet. Die Menschen hier fragen mich oft, ob ich ein wenig Lakota kann, was ich leider bisher verneinen muss. Aber so nach und nach bringt mir hier jeder etwas bei, und ich hoffe, dass ich am Ende meines Aufenthaltes wenigstens ein bisschen Lakota sprechen kann. Die Sprache ist meines Erachtens äußerst komplex und schwierig, da männliche und weibliche Sprecher jeweils eigene Formen verwenden. (In den Schulen wird eine gemischte Form für beide Geschlechter verwendet. Nicht, weil es einfacher zu lernen ist, sondern weil die Lehrer die Sprache selbst nicht mehr wirklich beherrschen…) Zudem hat ein Wort oft mehrere Bedeutungen und unterscheidet sich lediglich durch die Betonung.

Neben der Sprache gibt es weitere Bemühungen, alte Traditionen wiederzubeleben, bzw. aufrecht zu erhalten. Bestes Beispiel sind wohl die indianischen Tanzwettbewerbe, so genannte .jpg) Powwows, die den ganzen Sommer hindurch im ganzen Land stattfinden. Aber auch sonst zeigen die Cheyenne River Sioux, dass sie stolz auf ihr Volk sind: Ob in den Verwaltungsgebäuden, an manchen Häuser-wänden, auf Straßen-schildern oder in Geschäften: Überall hängen indianische Bilder, Schmuckstücke und andere Artefakte, auf denen berühmte Häuptlinge, Krieger oder heilige Gegen-stände und Tiere abgebildet sind. Vor ein paar Tagen habe ich zudem in der lokalen Zeitung gelesen, dass ein Mann ab sofort einen Kurs für Kinder anbietet, in dem sie traditionelles Pfeil- und Bogenschießen vom Pferderücken aus lernen können.

Powwows, die den ganzen Sommer hindurch im ganzen Land stattfinden. Aber auch sonst zeigen die Cheyenne River Sioux, dass sie stolz auf ihr Volk sind: Ob in den Verwaltungsgebäuden, an manchen Häuser-wänden, auf Straßen-schildern oder in Geschäften: Überall hängen indianische Bilder, Schmuckstücke und andere Artefakte, auf denen berühmte Häuptlinge, Krieger oder heilige Gegen-stände und Tiere abgebildet sind. Vor ein paar Tagen habe ich zudem in der lokalen Zeitung gelesen, dass ein Mann ab sofort einen Kurs für Kinder anbietet, in dem sie traditionelles Pfeil- und Bogenschießen vom Pferderücken aus lernen können.

Es gibt aber anscheinend auch Menschen, die andere Ansichten vertreten: Gestern unterhielt ich mich mit einem 42-jährigen Indianer über Traditionen und Sprache. Der Mann meinte nur lachend: „Ich will nicht zurück zu den alten Traditionen. Warum sollte ich Kühe melken und Mais anpflanzen, wenn ich heute alles im Supermarkt kaufen kann?“

.JPG)

.JPG)

1 Kommentar:

Ach Ju, deine Berichte sind so toll geschrieben und so spannend! Weiter so :-)

lg

Kerschtl

Kommentar veröffentlichen